キノパソ辞典

パソコンスペック表の読み方

パソコンのスペック表(仕様書)が読めるとパソコン購入の時に、大変便利です

このページは、ノートパソコンの仕様書の読み方についての説明です。

cpuCPU が良いものほど、多くの処理を速く安定して行います。 |  メモリメモリは、データ・プログラムのデータを記憶して一時保存をする記憶装置です。メモリの容量(記憶量)が大きいほど、速く安定してCPUが動作します。 |  DVDドライブ USBタイプ外付け DVDドライブ USBタイプ |

|---|---|---|

HDMIケーブルHDMIケーブル イーサネット対応 |  HDMI-DVI変換ケーブルHDMI-DVI変換ケーブル |  SDカードとPCのカードスロットSDカードとPCのカードスロット(差し込み口) |

USB 3.0 対応品USB 3.0 対応品 USBメモリ・ケーブル・ハブ4ポート |  ポートポートとは、差込口のことです。 |

基本スペック

CPU(Central Processing Unitの略) 別名:プロセッサー

CPUとは「セントラル・プロセッシング・ユニット」の略で「中央処理装置」という意味です。パソコンの中心となりマウス、キーボード、ハードディスク、メモリー、周辺機器などからデータを受け取り、全体の処理や計算を行います。CPUの良し悪しが、パソコンの性能に直結します。CPU が良いものほど、多くの処理を速く安定して行います。

CPUを製造しているメーカーは、Intel(インテル)とAMD(エーエムディー)が有名です。

CPUの中心となるコア

コアとは、CPU の中心部分で実際に処理を行う頭脳といえるところです。

コアの数が多いほど、性能が良くなり多くの処理を速く安定して行います。コアが2つあるものをデュアルコア、4つあるものをクアッドコア、または複数あるものをマルチコアといいます。

関連用語

•Xeon(ジーオン)企業向けの高価格CPU

•Core i7・・・コア4・6・8・10

•Core i5・・・コア2・4 (コア有り)

•Core i3・・・コア2

•Pentium (ペンティアム). 現行型 Intel廉価版CPUです。

「Core 2 Duo」というIntel社のCPUの廉価版として開発されたものです。

性能的には Celeronよりも上で、Core i3 よりも下になります。

2010年「Pentium」にすることが発表され、古い Pentiumと混同するため、Dual-Core(DC) を表記している場合もあります。

•Core 2 Quad(2007年頃)Core 2 Duoの上位製品。2つのCore 2 Duoコアを一つのパッケージに収めて,合計4つのコアを利用。

•Core 2 Duo((2006年頃)・・・コア2

•Pentium D(2005年頃)Intel社のCPUの廉価版。

•Pentium M(2003年頃)Intel社のCPUの廉価版。

•Pentium 4(2000年頃) Intel社のCPUの廉価版。

•Celeron(セレロン)Intel 社の廉価版 CPUです。値段が安いのが利点です。

普通に使うには、問題ありません。しかし、高度な処理をするソフト使用や、多くのソフトが同時に動く時は、他のコアより完全に速度が落ち作業効率は激減します。

•Atom(アトム)

Atomとは、Intel社が2008年3月に発表した、携帯情報機器やネット専用端末向けの小型・低価格マイクロプロセッサのシリーズ名。Atomは消費電力を抑えたCPUで、ウルトラブックなどによく使われています。インテルAtomシリーズは開発中止終了(2016年)。

クロック周波数とGHz(ギガヘルツ)

GHzの数字が大きいほど、処理できる量が多く・処理が速い=性能が良い

CPUは、クロックという周期的な信号で動作していて、単位はGHzです。

クロック周波数は、1秒間でどれだけクロックがあるかを表しています。

2,6GHzのCPUなら、1秒間に約26億回のクロックがあります。

CPUスコア

CPUの総合的なパフォーマンスの性能を数値化したグラフです。 各スコアの値が大きいほど、そのCPUの処理能力が高いことを示します。 (このスペック表では、表示されていません。)

解像度(カイゾウド)

画像データは、ドット(点)の集まりで表されます。解像度は、ドットの細かさを表す値ことです。解像度が高いほど、きめ細かく鮮明に画像を再現できます。1インチに表示できるドットで解像度を表し、単位はdpi(ドット・パー・インチ)が使われます。

ストレージ容量

データを記憶して保存する容量の大きさのことです。

ストレージ

ストレージというのは、貯蔵とか保管を意味します。データを保管する場所、保存する場所のこと。

パソコン用語でのストレージは、データを記憶して保存するハードディスク・SSD・外付けハードディスク(HDD)・USBメモリー・光学ディスク・オンラインストレージなどを指します。

SSD ソリッド・ステート・ドライブ(Solid State Drive)

SSDとは、フラッシュメモリを利用した、ハードディスクのように動作する外部記憶装置のこと。フラッシュメモリドライブ、フラッシュストレージとも言います。

ハードディスクドライブ(HDD)と同じ接続インタフェースを備える外部記憶装置のこと。

ハードディスクドライブと比較すると以下のような利点があります。

ハードディスクドライブと比較したSSDの利点

-

消費電力が低く済む

-

動作音がなく静か

-

衝撃耐久性に優れている

-

軽量である

-

データの読み込みが非常に高速

SSDの欠点

-

容量単位の価格がHDDより高い

-

フラッシュメモリを用いたものでは、書き込み・消去(内部動作)のたびに素子が劣化するため、サーバやデータベースなどの用途では寿命が短くなる場合がある

-

フラッシュメモリを用いたものでは、故障時のデータ復旧の技術は現時点では確立されていない

関連用語

ハードディスク(別名:HDD)「補助記憶装置」

内蔵ストレージともいい、「補助記憶」を担当します。

OS(Windows)、ワード・エクセルなどの各種ソフト、作成したデータなどのすべてを記録させる場所です。

ハードディスク上のプログラムやデータをメモリーが読み込みCPUが処理します。

パソコンのデータを保存するパーツには、HDDとメモリ の2つがあります。

HDD は、読み書きに時間がかかりますが大きなデータを長期的に保存することができます。

メモリ は、データを一時的にしか保存できませんがデータのやり取りを高速に行います。

HDD記憶容量

HDD はデータを記録する場所。容量が多いほど値段も高くなります。

-

1000 KB(1000キロバイト) = 1MB(1メガバイト)

-

1000 MB(1000メガバイト) = 1GB(1ギガバイト)

-

1000 GB(1000ギガバイト) = 1TB(1テラバイト)

メモリ(主記憶装置)

メモリは、データやプログラムを一時的に記憶する装置

メモリは、データ・プログラムのデータを記憶して一時保存をする記憶装置です。コンピューターでは、 「主記憶」を担当します。メモリの容量(記憶量)が大きいほど、パソコンはたくさんのソフトをまとめて動かしたり、大容量のソフトを動かす時にも、速く安定して動作しやすくなります。

メモリースロット

パソコン内部にあるメインメモリーを差し込むスロットのことです。DIMMやSODIMMなどいくつかの規格があり、規格に合うメモリーしか装着できません。パソコンによって、最初から空きがあるものとないものがあり、ない場合はすでに装着されているメモリーをより容量が大きいメモリーに入れ替えます。

関連用語

メモリー‐モジュール(memory module メモリ基盤のこと)

コンピューターのメモリーの容量を増やすため、コンピューター内部のメモリーソケット、あるいはメモリースロットに装着して使用する基板のこと。メモリーボード、拡張メモリーとも呼びます。

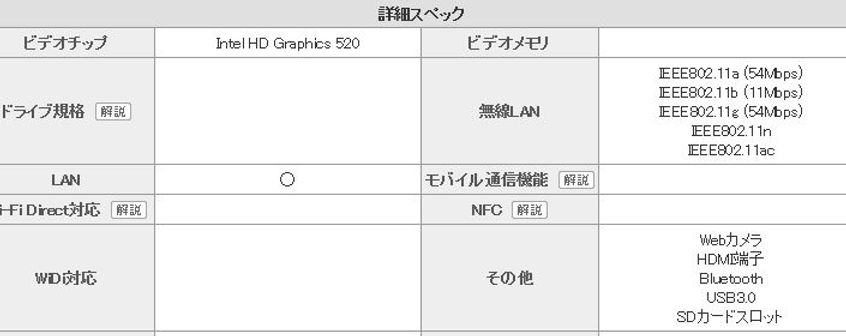

詳細スペック1

ビデオチップ(描画チップ・グラフィックスチップ・グラフィックスコントローラーとも呼ばれます)

ビデオカード上に搭載されている、パソコンの画面表示や画像処理を行うLSI。

CPUから描画データを受け取り、グラフィックスメモリーに転送します。

ビデオチップは画面の表示内容を保持するメモリ装置(ビデオメモリ、VRAM:Video RAM)の内容を管理し、出力端子からディスプレイ装置に向けて映像信号を送出します。また、CPUの画面表示や画像処理に関する機能の一部を肩代わりし、図形の計算や描画、特殊効果の適用などの処理を行います。

ビデオチップは画面の表示内容を保持するメモリ装置(ビデオメモリ、VRAM:Video RAM)の内容を管理し、出力端子からディスプレイ装置に向けて映像信号を送出する役割を果たす。また、CPUの画面表示や画像処理に関する機能の一部を肩代わりし、図形の計算や描画、特殊効果の適用などの処理を行います。

ビデオチップはグラフィックス性能の決め手

ビデオチップによって、グラフィックス性能は高い順から、専用ビデオチップ、CPU 統合ビデオチップ、チップセット内蔵となります。専用ビデオチップも向上しているため、高度なグラフィックス性能が必要なら、専用ビデオチップ搭載ノートパソコンを選択して下さい。

使用用途でビデオチップをどれにするか決めましょう

ノートパソコンでインターネットやメール、ワードやエクセルなどのしようなら、専用ビデオチップが無くても、マザーボード標準搭載のビデオチップ(チップセット内蔵)やCPU統合ビデオチップのグラフィックス性能で十分です。

テレビ視聴やDVD映画鑑賞などは、専用ビデオチップの方がいいですが、チップセット内蔵や CPU 統合ビデオチップで十分です。

PC ゲームや動画編集、画像編集なら、高いグラフィックス性能が必要なので、快適な動作の為に高性能な専用ビデオチップが搭載されたノートパソコンを選びたいです。ノートパソコンで高い負荷がかかる3Dゲームをするなら、高性能な専用ビデオチップを搭載したモデルを選択してください。

高性能な専用ビデオチップを選ぶ時は予算が必要

専用ビデオチップのグラフィックス性能を充分に発揮させるためには、高性能な CPU と大容量メインメモリーも必要です。CPUの性能が劣ると、専用ビデオチップの性能を充分に発揮させることが出来ません。

高性能な専用ビデオチップ搭載ノートパソコンは高性能 CPU を搭載しているため、高価になります。

ノートパソコンは、ビデオカードを搭載できません

デスクトップパソコンだと、グラフィックス性能を重視する場合は、ビデオカード搭載デスクトップパソコンを選択できますが、ノートパソコンは非常に小型なので、デスクトップのようにビデオカードを搭載できません。

ノートパソコンでは、専用のビデオチップをマザーボードに組み込む事でグラフィックス性能を上げることが可能です。

チップセット内蔵やCPU統合ビデオチップとなっているノートパソコンがありますが、高いグラフィックス性能が必要な場合は、専用ビデオチップ搭載かどうか確認してノートパソコンを選択してください。

ノートパソコンでは、専用ビデオチップの交換・追加は出来ません

ノートパソコンは、後から専用ビデオチップを交換したり増設することは出来ません。そのため、高性能グラフィックスを必要とする場合は、はじめから性能の高い専用ビデオチップを搭載したノートパソコンを選ばないといけません。

.

ドライブ規格

DVDドライブ

パソコンの周辺機器の1つで、DVD媒体に記録されたデータを読み出す装置。DVD-ROM、CD-ROM、CD-R、CD-RWの4種類の記憶媒体は、ほぼDVDドライブで読み出すことができます。

「DVD スーパーマルチドライブ」は、DVD±R/DVD±RW/DVD-RAM に対応したものです。

「DVD±R/RW/RAM」と表記されています。現在の一般的な(書き込み可能な)DVD ドライブです。

「DVD ハイパーマルチドライブ」は、上記の他に、2層構造のDVD±RDLにも対応したものです。

「DVD±R/RW/RAM/RDL」と表記されています。

DVD-RAM に対応していなくても「ハイパー」と呼ぶこともあるので注意して下さい。

「ブルーレイドライブ」BD-ROM + DVD スーパー(ハイパー)マルチ

DVDは、書き込み可能。ブルーレイは読み込みのみ対応、というドライブです。

DVDディスク

一度だけ書き込みするタイプ

DVD-R

DVD+R

DLがつくと片面2層といって通常の2倍の容量になります。

何度も書き換える

DVD-RW

DVD+RW

DVD-RAM

固定ドライブ

ハードディスク(HDD)のように記憶媒体とドライブが一体化している記憶装置のことをいいます。

ドライブ Drive

ドライブを簡単に説明すると、読み書きする装置のことです。又は、ディスクにファイルを保存したりディスクの中のファイルを呼び出したりする装置のことです。

ドライブは、パソコン用語でハードディスク等の記憶装置もしくは記憶装置として稼働している部分のことをいいます。

各種の補助記憶装置

-

ハードディスク

-

フロッピー・ディスク

-

MO(光磁気ディスク)

-

CD

-

DVD

-

ブルーレイ

-

USBフラッシュメモリ(USB 2.0 と、高速なデータ転送を行える USB 3.0 があります)

LAN(ラン)Local Area Network

同じ建物内や近隣など、比較的狭い範囲に限られたコンピューターネットワークのこと。ネットワークに接続された複数のコンピューターで、プリンターや周辺機器を共有することができます。

無線LAN 別名(ワイヤレス ランWireless LAN)=Wi-Fi

無線LANとは、電波を用いて数m~数十m程度の範囲内で高速なデータ通信を行う通信技術で、「アクセスポイント」と呼ばれる中継機器(あるいは、ルータ)を中心に、複数のコンピュータや電子機器を相互に接続して通信ネットワークを形成することです。

Wi-Fi=無線LAN

Wi-Fi(ワイファイ)は、Wi-Fi Allianceという団体に認証された、無線LANの認定規格の1つです。

電波を用いて数m~数十m程度の範囲内で高速なデータ通信を行う通信技術で、「アクセスポイント」と呼ばれる中継機器(あるいは、ルータ)を中心に、複数のコンピュータや電子機器を相互に接続して通信ネットワークを形成することです。

Wi-Fi認証は業界団体のWi-Fi Allianceが発行

・他社製品との相互接続性などに関する試験をパスした装置にロゴの表示などが許可

・ロゴが添付された製品間であればメーカーが違っても組み合わせて使用できる

・認定はIEEE 802.11a/b/g/nそれぞれについて個別に行われ、機能や他製品との互換性などについてのテストを通過すると、商品パッケージ等に「Wi-Fi CERTIFIED」ロゴを表示できる

・ロゴには対応している規格が「a」「a/b」「b/g」「a/b/g/n」などのように表示され、IEEE 802.11のどの規格に対応した商品かが分かります。

IEEE802.11a(アイトリプルイーハチマルニーテンイチイチエー)

ワイヤレスLANの規格のひとつ。IEEEが標準化した5GHz帯の電波を使い、最大54Mbpsの転送速度で通信でき、2.4GHz帯を利用するものより電波干渉の問題が少ないです。

IEEE802.11b(アイトリプルイーハチマルニーテンイチイチビー)

ワイヤレスLANの規格のひとつ。IEEEが標準化した2.4GHz帯の電波を使い、最大11Mbps(理論値)の転送速度で通信できます。

IEEE802.11n(アイトリプルイーハチマルニーテンイチイチエヌ)

ワイヤレスLANの規格のひとつ。2.4GHz、5GHz帯のいずれかの電波(もしくは両方)を使い、最大600Mbps(理論値)の転送速度で通信できる。各社よりドラフト2.0に準拠した製品が発売されている。

IEEE802.11ac(アイトリプルイーハチマルニーテンイチイチエーシー)

IEEE802.11nの後継となる規格で、11nと比べ、約11.5倍(規格最大値)の高速化。

5GHz帯の電波を使い、最大6.93Gbps(理論値)の高速なデータ通信を行うことができます。)

Webカメラ(ウェブカメラ)

インターネットを利用して、撮影した映像をやり取りしたり配信したりするためのカメラ。

Webカメラで撮影した映像はリアルタイムでパソコンに保存できます。ライブカメラとして生の映像を配信したり、インスタントメッセンジャーを使ったビデオチャットなどに利用されたりします。また、Webカメラで撮影した動画は、動画サイトなどへのアップロードも可能です。

HDMI

HDMIとは、映像や音声や制御信号を1本のケーブルでデジタルで送り込むことができる、インターフェイスのことをいいます。

HDMI端子は、デジタル信号で音声・映像が一本で送受信出来るケーブルのことをいいます。

インターフェース

インターフェースとは、2つ以上のものを繋げるための機能や規格。

Bluetooth

Bluetooth は、機器と機器を無線接続する機能のことです。

USB3.0Universal Serial Bus 3.0

パソコンと周辺機器をつなぐインターフェースのひとつ。USB2.0の後継となるUSB規格。USB3.0は「Super Speed USB」とも呼ばれ、従来の転送速度に加え最高5Gbps(Super Speed)という高速モードが追加されています。コネクタやケーブルの使用が変更されていますが、従来のUSBとの互換性も保たれています。しかし、USB3.0対応機器でSuper Speedモードを利用するためには、パソコンや周辺機器などの機器側もUSB3.0に対応している必要があります。

関連用語

USB2.0Universal Serial Bus 2.0

パソコンと周辺機器をつなぐインターフェイスのひとつです。

従来のUSB(USB1.1)のデータ転送速度が12Mbps(FULL SPEED)であったのに対し、USB2.0では最高480Mbps(HI-SPEED)という高速モードが追加されてます。また、従来のUSBとの互換性も保たれているため、USB2.0の環境でUSB1.1対応機器を使用することもできます。しかし、USB1.1対応機器を接続した場合は、HI-SPEEDは利用できません。

USB

パソコンは、USBという接続端子を持っています。

USBでプリンターやUSBメモリー、外付けハードディスク、DVDドライブ、キーボード、マウスなどのなど様々な周辺機器を繋ぐことができます。また、パソコンには複数個のポートが標準で装備されています。

SDカードスロット

SDカードスロットとは、ノートPCやモバイルなどで、SDカード(SDメモリーカード)を挿入するための差し込み口のことです。

スロット

スロットとはメモリ、PCカード、拡張カードなどを、パソコンに取り付けるための差し込み口のことです。

詳細スペック2

Ultrabook

ウルトラブックは、薄くて軽い高性能なノートパソコンです。

インテル社が、ウルトラブックと名乗ることができる条件を決めています。次のような性能を満たすことが必要です。

最新のCPUを搭載

インテルの「Core i(コア・アイ)」シリーズプロセッサというCPUの、第2世代以降(いこう)を搭載(とうさい)しています。

画面サイズ

画面のサイズが14型以上の場合に薄さは21ミリ以下、14型未満の場合にうすさは18ミリ以下に決められています。

パソコンの起動が高速

約7秒でパソコンが起動します。

バッテリーが長時間

バッテリーは5時間以上、なるべく8時間以上もつように決められています。

Wi-Fi機能(無線LAN)が内蔵されていること

(同じ価格帯の普通のノートパソコンと比べて性能で劣り、モバイル用パソコンが重量そのままの薄型なった感じで、性能を求めるのなら普通のノートパソコンを買った方がいいような気がします。)

OS(オーエス)Operating System

Windowsなど、パソコンやアプリケーションソフトを動かすための土台となるプログラム。OSを使って動くプログラムをアプリケーションソフトといいます。

32ビット版と64ビット版

Microsoft 社のOSであるWindowsには、32ビット版と64ビット版があります。

32bitや64bitというのは、

-

2の32乗・・4,294,967,296

-

2の64乗・・18,446,744,073,709,551,616

CPUやOSの32bitや64bitというのは、一度に処理できるデータ量になります。

ビット幅が大きいと、それだけ一度に多くの処理を行うことができ、速度も向上します。

64ビット版 Windows のメリット

-

64ビット版 Windows のメリットは、4GB 以上の容量をメインメモリで使えるようになる

-

2TB以上の容量を起動ディスクで使えるようになる

-

64ビット対応ソフトウェアの処理速度の向上

32ビット版

-

メインメモリーが4GB までしか使えない、それ以上メモリーの増設ができない

-

HDD容量 が2TBまでしか使えない

-

32ビットと64ビット両者に対応しているソフトウェアでは、32ビットの方が処理速度が遅い

ポートとスロットについて

ポート

ポートとは、パソコンに周辺機器のケーブルを接続するための差し込み口のことです。

スロット

スロットとはメモリ、PCカード、拡張カードなどを、パソコンに取り付けるための差し込み口のことです。

1.ヘッドセットコネクタ 2.メモリーカードリーダー 3.USB3.0コネクタ 4.SIMポート

5.ネットワークコネクタ(LANポート)6.HDMIコネクタ 7.mini-Display Port 8.USB3.0コネクタ

9.USB3.0コネクタ 10.電源入力 11.セキュリティケーブルスロット 12.スマートカード・リーダー

追加事項

キャッシュ=キャッシュメモリ

キャッシュメモリが多いほど、CPUの処理は無駄がなくスムーズに行われます

キャッシュメモリは、CPUに内蔵されている高速なメモリです。メモリとCPUでデータをやり取りするよりCPU自体に必要なデータを置く方が高速になるので、CPUにもデータの保存場所が設置されました。

通常のメモリはDRAMですが、キャッシュメモリには高速なSRAMが使われています。

CPUはメモリーに収納されているデータを読みだして処理していますが、メモリーとはデバイス間の距離があるり、CPUに比べてメモリーの方が処理速度が遅いため、データ処理は遅くなります。

CPUに高速なキャッシュメモリをおくことで、何度もメモリーから読み出すデータやよく使うデータをキャッシュメモリにおいて処理の高速化を図りました。

キャッシュメモリは1次・2次に分かれていて(高性能になるとL3キャッシュもあります)、CPUが最初にアクセスするのを L1キャッシュ、次にアクセスするのをL2キャッシュ,次にアクセスするのをL3キャッシュといいます。

性能が良いCPUは、他のCPUよりキャッシュメモリも多く搭載しています

レジスタ

レジスタとは、キャッシュメモリとは別にCPU内部にある記憶領域のことです。高速ですが容量は少ないです。

CPUが処理を行う時に、一時的な記憶領域として使っています。CPU内部メモリーともいいます。